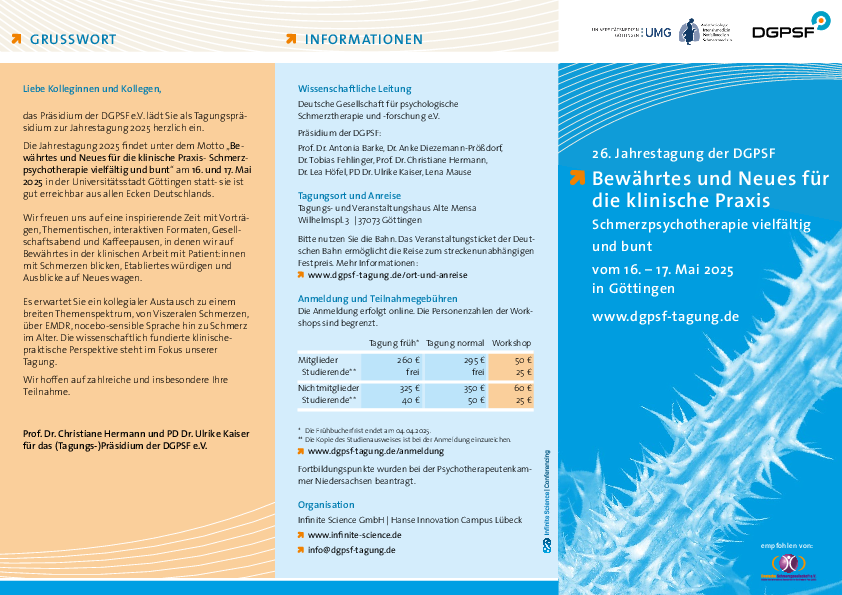

16. - 17. Mai 2025 | Göttingen

26. Jahrestagung der DGPSF

Bewährtes und Neues für die klinische Praxis- Schmerzpsychotherapie vielfältig und bunt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Präsidium der DGPSF e.V. lädt Sie als Tagungspräsidium zur Jahrestagung 2025 herzlich ein.

Die Jahrestagung 2025 findet unter dem Motto „Bewährtes und Neues für die klinische Praxis- Schmerzpsychotherapie vielfältig und bunt“ am 16. und 17. Mai 2025 in der Universitätsstadt Göttingen statt- sie ist gut erreichbar aus allen Ecken Deutschlands.

Wir freuen uns auf eine inspirierende Zeit mit Vorträgen, Thementischen, interaktiven Formaten, Gesellschaftsabend und Kaffeepausen, in denen wir auf Bewährtes in der klinischen Arbeit mit Patient:innen mit Schmerzen blicken, Etabliertes würdigen und Ausblicke auf Neues wagen.

Es erwartet Sie ein kollegialer Austausch zu einem breiten Themenspektrum, von Viszeralen Schmerzen, über EMDR, nocebo-sensible Sprache hin zu Schmerz im Alter. Die wissenschaftlich fundierte klinischepraktische Perspektive steht im Fokus unserer Tagung.

Wir hoffen auf zahlreiche und insbesondere Ihre Teilnahme.

Prof. Dr. Christiane Hermann und PD Dr. Ulrike Kaiser

für das (Tagungs-)Präsidium der DGPSF e.V.

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Michael Hüppe

PD Dr. Ulrike Kaiser

Dr. Tobias Fehlinger

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Fortbildungspunkte

Die Jahrestagung wurde mit 8 Fortbildungspunkten durch die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen zertifiziert.

Die Workshops 1-4 wurden mit je 3 Fortbildungspunkten durch die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen zertifiziert.

Programm

| Freitag, 16.05.2025 | |

| 10:00 Uhr | Workshops (die Workshops finden parallel statt) WS 1: Impact leicht gemacht WS 2: EMDR WS 3: Nicht wollen oder nicht wollen können? Motivationale Hindernisse im Veränderungsprozess erkennen und abbauen. WS 4: Einführung in die ICD-11 für klinisch und ambulant Tätige |

| 12:00 Uhr | Willkommen mit Imbiss |

| 12:30 Uhr | Begrüßung Raum: Adam-von-Trott-Saal (OG) |

| 12:45 Uhr | Symposium1 Viszeraler Schmerz: Von den Grundlagen bis zur Behandlung Endometriose - eine komplexe Schmerzerkrankung Diskussion |

| 14:30 Uhr | Come-together Moderation: Tobias Fehlinger | Lübeck und Lena Mause | Berlin Raum: Hannah-Vogt-Saal (EG) und Emmy-Noether-Saal (EG) |

| 15:00 Uhr | Kaffeepause |

| 15:30 Uhr | Thementische TT1: Schmerz und Trauma - was zuerst behandeln? TT2: Schmerz und Fatigue: ein (un)gleiches Paar TT3: Nocebosensible Sprache |

| 16:30 Uhr | Markt der Ideen Raum: Adam-von-Trott-Saal (OG) |

| 17:00 Uhr | Pause |

| 17:15 Uhr | Mitgliederversammlung Raum: Adam-von-Trott-Saal (OG) |

| 18:15 Uhr | Pause |

| 19:30 Uhr | Gesellschaftsabend |

| Samstag, 17.05.2025 | |

| 09:00 Uhr | Kaffee |

| 09:15 Uhr | Begrüßung Raum: Hannah-Vogt-Saal (EG) und Emmy-Noether-Saal (EG) |

| 9:30 Uhr | Fish bowl: Schmerzpsychotherapie in Zeiten der Ambulantisierung? Vorsitz: Christiane Hermann | Gießen und Ulrike Kaiser | Lübeck Raum: Hannah-Vogt-Saal (EG) und Emmy-Noether-Saal (EG) Anna-Lena Guth | Kopfschmerzzentrum Frankfurt Ursula Marschall | BARMER, Berlin Antje Hagenguth-Görs | BVSD e. V., Göttingen Heike Norda | Schmerzlos e.V., Neumünster |

| 10:45 Uhr | Kaffeepause |

| 11:00 Uhr | Symposium 2 Zusammenhang von Schmerz und Trauma EMDR-Behandlung bei Traumafolgestörung Case study und Diskussion |

| 13:00 Uhr | Mittagspause |

| 13:45 Uhr | Symposium 3 Schmerz und Alter Case study und Diskussion |

| 15:00 Uhr | Symposium 4 Interkulturalität und Schmerz Diskussion |

| 15:45 Uhr | Abschluss und Dank |

Workshops

WS 1: IMPACT leicht gemacht

Impact-Techniken sind Interventionen, die über das gesprochene Wort hinausgehen und multisensorisch arbeiten. Sie helfen dabei, die Therapie noch eindrücklicher, dynamischer und humorvoller zu gestalten.

Im Workshop möchte ich Ihnen einige ausgewählte Interventionen vorstellen, die die Behandlung von chronischen Schmerzen gut ergänzen können. So sollen abstrakte Konzepte wie Schmerzakzeptanz und die Veränderung dysfunktionaler Schmerzgedanken konkretisiert und leichter erfahrbar gemacht werden.

Sie sind herzlich eingeladen, die mitgebrachten Techniken und Materialien direkt vor Ort auszuprobieren.

Im anschließenden Erfahrungsaustausch können wir weitere Ideen sammeln und unsere Methodenkoffer füllen.

WS 2: EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ist eine etablierte Methode zur Verarbeitung belastender Erlebnisse und findet zunehmend Anwendung in der Behandlung chronischer Schmerzen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass EMDR durch bilaterale Stimulation neuronale Netzwerke neu organisiert und zentrale Sensibilisierungsprozesse modulieren kann. Das EMDR-Schmerzprotokoll ermöglicht eine gezielte Bearbeitung von Schmerzgedächtnisinhalten, belastenden Erinnerungen und dysfunktionalen Überzeugungen. In diesem Workshop werden die physiologischen Grundlagen und die wissenschaftliche Evidenz einer EMDR-basierten Schmerztherapie erläutert. Zudem werden die Behandlungsplanung und Fokusauswahl für Patient*innen mit chronischen Schmerzen praxisnah vermittelt. Anhand von Fallbeispielen werden Besonderheiten und Herausforderungen der EMDR-Schmerztherapie veranschaulicht, einschließlich möglicher Fallstricke und Strategien für den Umgang mit schwierigen Behandlungsverläufen.

WS 3: Nicht wollen oder nicht wollen können? Motivationale Hindernisse im Veränderungsprozess erkennen und abbauen.

In der therapeutischen Zusammenarbeit mit Schmerzpatient*innen erleben wir häufig, dass der Aufbau von gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen (z.B. bedürfnis-orientierte Belastungsregulation, regelmäßige Durchführung bestimmter Übungen) sehr schwierig und langwierig ist. Unser Alltagsverständnis von „Motivation“ im Sinne von Ausdauer und Fleiß suggeriert Kontrollierbarkeit. So erleben wir als Therapeut*innen das Ausbleiben von Fortschritten im therapeutischen Prozess häufig als fehlende Änderungsmotivation auf Seiten unserer Patient*innen. Motivationspsychologisch betrachtet tun wir den meisten Patient*innen mit einer solchen Einschätzung unrecht, da es viele bewusstseinsferne Hinderungsgründe geben kann. Grundlagenwissenschaftliche Motivationstheorien wie die Theorie der Persönlichkeit-System-Interaktionen (PSI-Theorie, Kuhl, 2001) bieten einen professionsübergreifenden Rahmen, um motivationale Barrieren zu analysieren. Dadurch eignet sich die PSI-Theorie besonders zur Analyse von Veränderungswiderständen in multiprofessionell arbeitenden Teams.

Aus der Funktionsweise von vier Hirnsystemen, die laut PSI-Theorie an der willentlichen Handlungssteuerung von Menschen beteiligt sind, lassen sich Hinweise darauf ableiten, wie bestimmte Selbststeuerungsfähigkeiten (z.B. Selbst-beruhigungsfähigkeiten) am sinnvollsten gefördert werden können. Wir werden uns somit genau anschauen, welche Fähigkeiten Menschen brauchen, um langfristige schwierige Ziele erreichen zu können. Körperorientierte Verfahren zur Förderung der vegetativen Balance und Selbstwahrnehmung spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Nur, wenn Menschen sich gut spüren und in Kontakt mit eigenen Werten und Bedürfnissen sind, können sie Ziele für sich wählen, die ausreichend positiv belegt sind, um sie allen Widerständen (z.B. Schmerzverstärkungen) zum Trotz zu erreichen.

In diesem Workshop möchte ich Ihnen die PSI-Theorie in ihren Grundzügen näherbringen. Wir werden anhand von Fallbeispielen erarbeiten, wo motivationale Hindernisse liegen können (d.h. warum sich jemand nicht ändern wollen kann). Zudem werden wir erarbeiten, welche Selbststeuerungsfähigkeiten eine betreffende Person entwickeln müsste, um wertvolle, schmerzunabhängige Lebensziele erreichen zu können. Im Übungsteil werden wir ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der therapeutischen Beziehung und körper- und wahrnehmungsorientierte Ansätze zur Förderung der Selbstwahrnehmung und vegetativen Balance legen.

WS 4: Einführung in die ICD-11 für klinisch und ambulant Tätige

Mit der 11. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-11) wurden lange überfällige Neuerungen eingeführt. Es gibt zum ersten Mal eine einheitliche Definition und systematische Klassifikation für chronische Schmerzen auf der Basis des biopsychosozialen Modells. Fehlende Diagnosen wurden aufgenommen und bestehende Diagnosen präzisiert und systematisiert. Die Klassifikation enthält sieben Hauptkategorien. In einer Kategorie sind chronische primäre Schmerzen versammelt. Bei chronischen primären Schmerzen werden die Schmerzen selbst als eine eigenständige Krankheit aufgefasst. Sechs Kategorien chronischer sekundärer Schmerzen bilden Schmerzen ab, die Symptom einer anderen Erkrankung sind. Zu den chronischen sekundären Schmerzen zählen chronische Schmerzen durch eine Krebserkrankung oder -behandlung, chronische Schmerzen nach Operationen oder Unfällen, chronische neuropathische Schmerzen und chronische sekundäre Kopfschmerzen und orofaziale, viszerale und muskuloskelettale Schmerzen. Für alle chronischen Schmerzen stehen optionale Zusatzcodes zur Erfassung behandlungsrelevanter schmerzbezogener Parameter wie psychosozialer Faktoren und mehr zur Verfügung.

In diesem Workshop erhalten Teilnehmende einen Überblick über die Klassifikation und ihre Möglichkeiten. Nach einer Einführung sind die Teilnehmenden eingeladen, anhand von Fallbeispielen die neue Klassifikation beispielhaft anzuwenden und zu diskutieren.